健康ひろば

アトピーの痒みを根元から絶つ! 痒み発症する物質を抑制の化合物開発

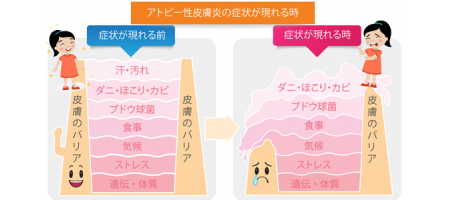

アトピー性皮膚炎は、アレルギー体質を持っており皮膚のバリアが弱い人が、更に環境の影響も受けて発症し、強い痒みの症状があることが特徴だ。

痒みを我慢することは辛く難しく、耐え切れずに掻いてしまうことで症状が悪化し悪循環に陥りやすい。

九州大学は15日、アトピー性皮膚炎の

痒みを起こす物質の合成を阻害する化合物を、新たに開発したことを発表した。

この化合物により「痒みを大元から断つ」治療が可能となることが期待される。

今回の研究は、九州大学グループにより行われ、4月2 日に米国科学雑誌「Journal of Allergy and Clinical Immunology」に掲載された。

痒みが起こるメカニズム

痒みが起こるメカニズムは、まだ完全には明らかになっていない。原因の1つとして、血液中の免疫細胞の1つである肥満細胞が放出するヒスタミンによる痒みが知られている。

花粉症なども同様なアレルギー(痒み、クシャミ)なである。

この痒みやアレルギー反応を抑える薬として知られているのが抗ヒスタミン剤だ。

しかしアトピーによる痒みに対しては、抗ヒスタミン剤がほとんど効かないため、ヒスタミン以外の物質がアトピーの痒みを引き起こしていると考えられている。

・これまでアトピーの治療に最も使われてきたのは、「テノベート軟膏」などの強力な「ステロイド塗り薬」である。

人間がもともと体内で作っている「糖質コルチコイド」というタンパク質が炎症を抑える作用を持っており、その糖質コルチコイドを元にして合成した薬だ。

ステロイドの効能は、

免疫系を丸ごと抑えることで炎症を抑えるのだが、

反面、

免疫を丸ごと抑える事は、感染症にかかりやすくなる状態につながります。

・ステロイドの他に、現在アトピー性皮膚炎の治療に用いらている薬として、トップグラフ軟膏がある。この薬の有効成分である「タクロリムス」は筑波山の土壌の放線菌から抽出された。

この薬は免疫抑制剤の1種で、免疫細胞の1つであるT細胞の活性化を抑え、痒み物質が作られないようにする。

低下してしまった免疫の働きを活性化する「ヤヌスキナーゼ」を阻害する塗り薬もアトピー治療に使われるようになった。これまでの薬で改善しない時に用いられる注射薬デュピクセントは、痒みを引き起こすインターロイキン(IL)の受容体をブロックして、痒みや炎症を抑える薬だが、医療費が高額なのが難点で有ります。

研究結果総論

・この研究で注目されたいのは、

脳に「痒みの感覚」を伝えるメカニズムの更新です。

IL-31による痒みをコントロールするための、新しい治療標的(方法)になると期待されます。

今回研究グループは、アトピーの痒みの主な原因であるIL-31の合成を始める物質EPAS1を阻害する物質に関して、9600個の化合物からスクリーニングし、4個の化合物に絞り込んだ。そのうちの1つIPHBAは、T細胞自体には影響を与えずにIL-31の合成を抑えた。さらにIPHBAは免疫応答に重要なIL-2をはじめとする、他の免疫系には影響を与えなかったという。

次にマウスにIL-31を産生するヘルパーT細胞を移入して、引っ掻き行動が増加しているマウスにIPHBAを飲ませると、引っ掻き行動が減った。つまり痒みを抑える作用があることが示唆された。

この化合物IPHBAの人での効果を確認したところ、アトピー患者から採取したT細胞はIL-31を大量に産生していたが、IPHBAを加えるとその産生が抑えられたという。IPHBAはIL-2の産生に影響を与えなかったため、免疫抑制の少ない、アトピーの痒みに選択性の高い薬となることが期待できる。

研究グループは、さらにIPHBAを元にした化合物を合成し、その効果を検討したところ、IL-31の合成をさらに強く抑える物質の開発に成功した。

今後は、アトピー性皮膚炎の痒みを効果的に抑え、さらに免疫抑制の副作用が出にくい医薬品の開発につながることが期待される。

参考文系:アトピー性皮膚炎の痒みを脳に伝えるために必要な物質を発見―痒みをコントロールする治療薬の開発に期待

・Journal of Allergy and Clinical Immunology